こんにちは。yoshiです。

3月も終わり、新年度に突入しました。

ということで、今回の記事では3月期月間運用成績をまとめていきます。

本記事の内容は

『yoshi家のポートフォリオの運用成績』

『米国主要指数連動ETF等の値動き』

『国内販売されている人気インデックスファンドの値動き』

おまけ:『逆イールドって何?』

各種パフォーマンス比較を主に行っています。

これから『つみたてNISA』や『iDeCo』を開始する方はもちろん、既に行っている方にも参考になればと思います。

それではよろしくお願いします。

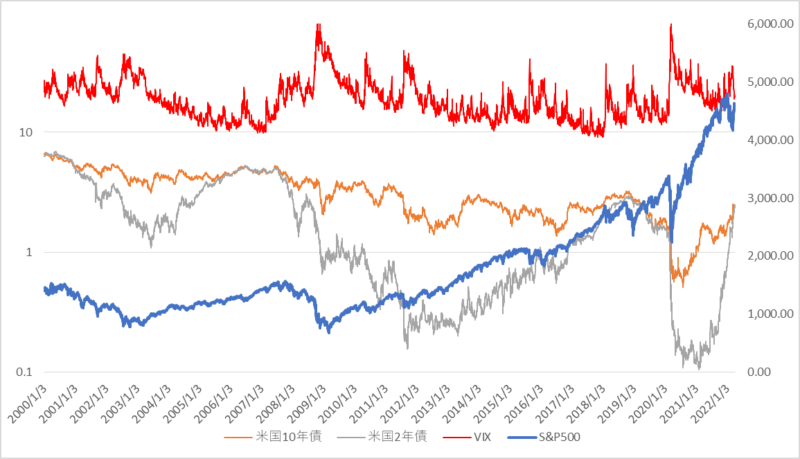

S&P500・VIX・米国長短金利

まずは市場指数と恐怖指数(VIX)、米国2年・10年債券利回りの確認です。

S&P500はようやく反発

それに合わせてVIX指数も20を切る水準となっています。

ただ問題なのは長短金利差です。

3月最終週についに逆イールド(長期金利<短期金利)を形成しました。

一般的に逆イールドは『景気後退局面の始まりのサイン』と言われています。

といってもこれだけで市場の方向性の全てが決まるわけではありませんし、すぐに暴落するとかそういった状況でもありません。

しかしグラフを見ると分かるように、2006~2007年に逆イールドを形成した際に数か月遅れで下落しているのが分かります。

ウクライナ問題もある中ですので、まだまだ不透明感の強い相場となっています。

というものの、長期インデックス投資のみの方で資産形成期であればこういった細かい点は気にせずにコツコツ積立継続でいいと思います。

YPFと米国主要指数ETF

| 指数(代表ETF) | 週間 騰落率Ⅰ | 週間 騰落率Ⅱ | 週間 騰落率Ⅲ | 週間 騰落率Ⅳ | 週間 騰落率Ⅴ | 月間 騰落率 | 年初来 | 2021年 年初来 |

| Yoshi’sPortfolio(YPF) | -2.24% | -4.88% | +13.49% | +6.78% | +1.70% | +12.76% | -12.29% | +27.08% |

| S&P500(VOO) | -1.50% | -3.29% | +7.00% | +1.84% | +0.06% | +4.23% | -5.06% | +22.59% |

| NASDAQ100(QQQ) | -2.74% | -4.17% | +8.76% | +2.54% | +0.81% | +5.09% | -13.63% | +12.12% |

| DOW(DIA) | -1.42% | -2.08% | +5.68% | +0.45% | +0.18% | +2.52% | -4.74% | +14.71% |

| Russell2000(IWM) | -1.98% | -1.00% | +5.45% | -0.59% | +0.75% | +1.08% | -7.91% | +6.10% |

続いて比較チャートです。

3月はようやく2022年で最初のプラスの月となりました。

YPFは沈んでいた分、リバウンドも大きくここで一気に指数を逆転しました!

といってもまだまだ年初来は負けてますので、今度はうまく利確しながら進めていこうと思います。

次にS&P500種指数の月間セクター別騰落率です。

結構まばらなパフォーマンスですが、セクターで言うとまだエネルギーや素材そしてヘルスケアが強いように見えます。

弱かったのは金融の中でも銀行ですね。

通常金利上昇局面では銀行の株価は上がりやすいですが、FRBの利上げペースの緩和も示唆されていますので、ちょっと出遅れているのかなと思います。

(仕込むにはいい時期なのかな・・・と個人的には狙っています)

個別株で見ると、またテスラが大きく上がっています。

ただこの上げのメインは株式分割の噂がメインであるので、業績的なものではなさそうです。

僕も持っているのですが、この銘柄はうまくトレードしながら乗りこなしていきたいと思います。

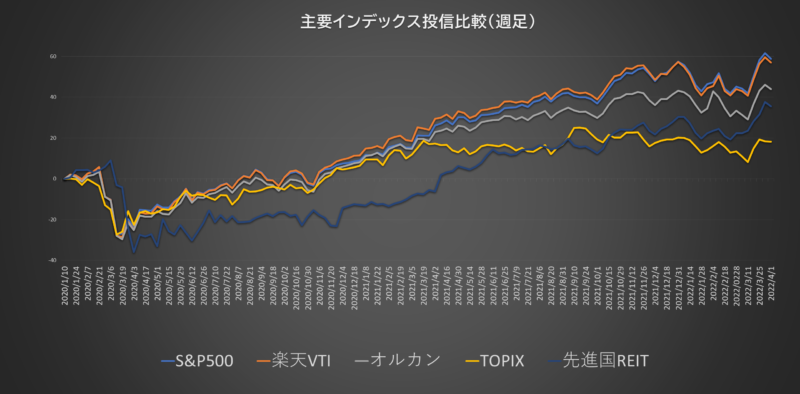

主要投資信託

| ファンド名 | 週間 騰落率Ⅰ | 週間 騰落率Ⅱ | 週間 騰落率Ⅲ | 週間 騰落率Ⅳ | 週間 騰落率Ⅴ | 月間騰落率 | 年初来騰落率 | 2021年 年初来 |

| e MAXIS Slim 全米株式 (S&P500) | -0.57% | -1.59% | +5.71% | +5.40% | +2.10% | +11.31% | +2.60% | +48.13% |

| 楽天・全米株式 インデックス (VTI) | -0.68% | -1.64% | +5.66% | +5.22% | +2.04% | +10.82% | +1.50% | +43.14% |

| e MAXIS Slim 全世界株式 (オルカン) | -1.42% | -1.79% | +5.86% | +4.84% | +1.99% | +9.59% | +2.00% | +35.15% |

| e MAXIS Slim TOPIX | -2.22% | -2.46% | +6.11% | +3.77% | -0.68% | +4.29% | -5.58% | +11.23% |

| e MAXIS Slim 先進国REIT | -0.09% | +0.99% | +3.73% | +2.65% | +4.63% | +12.41% | +5.54% | +57.63% |

今月は全体的に強かったですが、REITが最もハイパフォーマンスでした。

続いて2020年初来チャートです。

今月は円安が一気に進んだ影響で、国内投資信託の評価額は一気に上昇しています。

パッと見の資産額が増えているので喜んでいる方も多い気はしますが、個人的にはこの円安はあまりよくないと考えます。

特に資産形成期の方であれば、まだどんどん積立購入していく段階ですので、購入コストも同じように上がってしまいます。

もちろん投資だけでなく、経済的にも輸入コストが上がり生活費も上がったりしますしね。

運用資産がプラスである方が精神的にはいいとは思いますが、長期投資と考える方は経済状況についても長期的な目線で捉えるのことが大事かと思います。

yoshi家の運用成績

では続いて我が家の運用成績報告に行きます。

【YPF】:一般NISA&特定口座

投資元本:4,540,690円(前月比:+231,269円)

時価総額:6,819,164円(前月比:+897,305円)

純損益:+2,278,474円1,612,437円(前月比:+666,037円)

トータルリターン:+50.18%(前月比:+12.76%)

【yoshi’s 投資信託】:iDeCo&特定口座&一般NISA

≪楽天&SBI VTI≫

投資元本:1,686,751円(前月比:+245,734円)

時価総額:2,142,054円(前月比:+563,321円)

純損益:+455,303円(前月比:+317,587円)

トータルリターン:+26.99%(前月比:+17.43%)

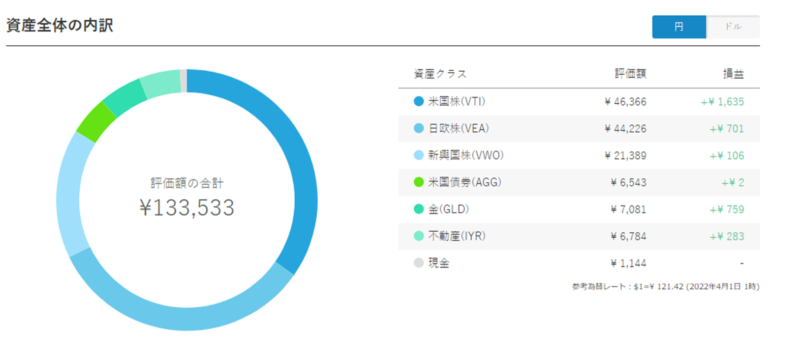

【ロボアド:Welthnavi】:特定口座

※2022年1月から始めてみました

投資元本:130,000円(前月比:+10,000円)

時価総額:133,533円(前月比:+19,162円)

純損益:+3,533円(前月比:+9,162円)

トータルリターン:+2.72%(前月比:+7.41%)

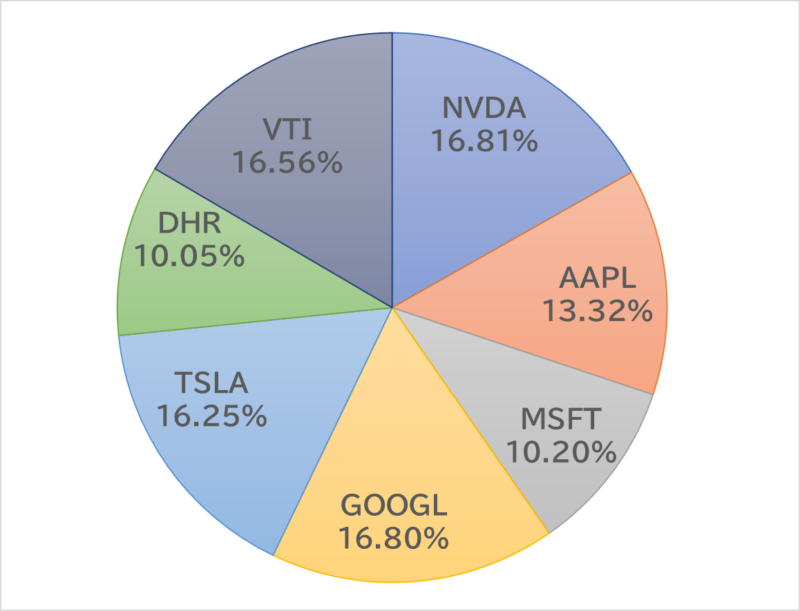

(2022年3月末の投資比率)

【e MAXIS Slim & SBI S&P500】:つみたてNISA&iDeCo(妻)

投資元本:1,313,995円(前月比:+56,333円)

時価総額:1,751,789円(前月比:+230,155円)

純損益:+437,794円(前月比:+173,822円)

トータルリターン:+33.3%(+12.3%)

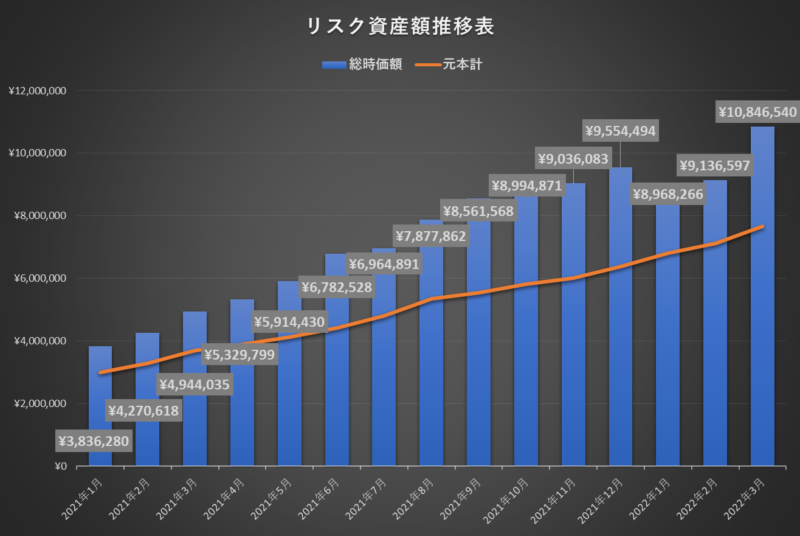

【リスク資産合計】

投資元本:¥7,671,436円(前月比:+543,335円)

時価総額:10,856,540円(前月比:+1,709,943円)

純損益:3,175,104円(前月比:+1,166,608円)

トータルリターン:+41.39%(前月比:+13.21%)

今月の新規入金額は543,335円でした。

結構価格が下げてきたので個別株を買い増したり、投資信託も多めに購入しました。

円安の影響もかなりあって円ベースの含み益がかなり増えましたね。

といってもこの辺はすぐに消滅していくと思っています。

ただやはりリスク資産運用額がようやく『1000万円』の大台に乗ったのは素直に嬉しいですね。

幻にならないように、入金もしっかり継続して底上げしていこうと思います。

そんな資産推移はこんな感じです。

まあ一年ちょっとで倍以上に増えていますので順調と考えています。

今月ほどの入金を継続するのは難しいですが、なるべく投資信託をメインに出来る範囲でコツコツと積み立てていこうと思います。

YPFの投資比率

ここからは個別株も含む内容になるので、興味ない方はすっ飛ばしてOKです!

個別株についても基本は長期で持てる銘柄を選定しているつもりですので、

大きく変更する予定はありません。

ただ暴落時にせっかくの含み益が消えていくのは、ちょっともったいない気がしたので

計画的な利確を今後は行っていこうと考えています。

先月VTIの比率を増やすって言ったのに、逆に個別株の比率が増えていますねw

これは買い増しももちろんですが、予想以上に個別株のパフォーマンスが良かったためこうなっています。

あと今月からイーサリアムの毎日積立開始しました。

こちらも次回から記録していきます。

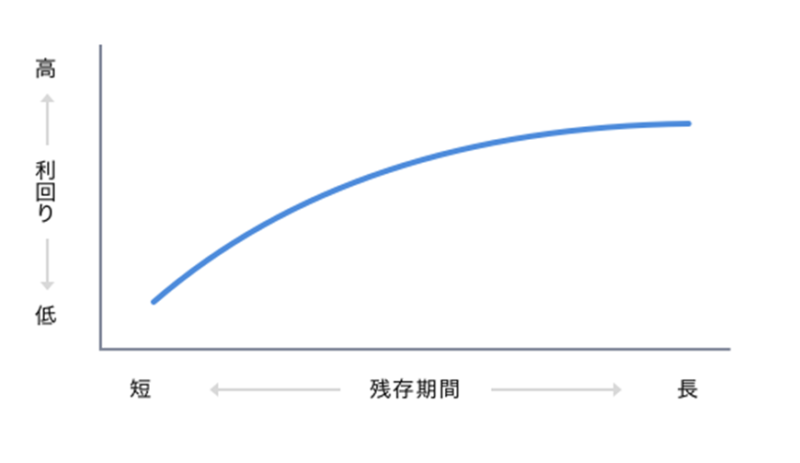

おまけ:『逆イールド』とは?

今回は逆イールドについて、少し解説をしてみます。

繰り返しになりますが、逆イールドとは簡単に言うと

『長期金利(米国国債10年債)< 短期金利(米国国債2年債)』

になってしまう状態を指します。

米国の景気後退の予兆として考えられていて、

歴史上、逆イールドから1-2年後に景気後退が来ていることが多いです。

なんで「逆イールド」になると景気後退となりやすいの?

それを解説するために、まずは『国債』について

もう少し詳しく説明してみるよ!

そもそも国債とは何かと言うと、

国債とはその国政府の借金です。

発行された国債は金融機関や年金基金、企業や個人、更には海外政府なども購入しています。

金利はその国の経済力や国際競争力、信用力など様々な要因で決まっていきます。

国債は色々な期間の物を発行していて、数か月単位から数十年単位まであります。

通常は短期間の国債ほど金利が低く、長期間になるほど金利が高くなります。

これは将来の不確実性に対する保証によるものです。

この関係がが逆転または平坦化してきた時に逆イールドやフラットニングと呼ばれます。

同じ国債なのに、なんで同じように変動しないの?

いい質問だね!

それは短期と長期で影響する因子が異なるからなんだ!

5年以内など比較的短期間の国債は政策金利に大きな影響を受けます。

逆にこれらは将来的な景況感や財政リスクによる影響は少ないのです。

一方、10年や20年・30年債となってくると、政策金利だけでなく、投資家の需給関係や景況感・財政リスクまでも織り込んできます。

なので今回のようにFRB(連邦準備制度理事会)が利上げを

発表すると、

2年債など短期国債の利回りが急上昇しやすいのに対して、

10年債利回りは他の影響も加味するため反応が変わってきます。

米国経済の回復や経済成長の加速に期待感があれば

短期金利と同じように長期金利も上がるけど、

投資家たちはまだそこまでに期待感は持ってないみたいだね。

今回の利上げは急加速するインフレに対する抑止のための政策ですが、

利上げによって景気減速してもインフレが収まらない場合は大きなダメージとなりかねません。(スタグフレーション)

特に今回のインフレはコロナによる人件費高騰だけでなく、

ウクライナ問題による原油や鉱物・穀物などあらゆるものの高騰も絡んでいますので、

FRBの対策が目論見通りの効力を発揮するかが注目されるところです。

今後のインフレ率が2%前後に収束してくるかが注目ですが、

CPI(消費者物価指数)をはじめ、原油価格や素材価格、雇用統計や人件費など様々な指標が重要になってきますので、

経済に興味のある方はこの辺りも確認していくのがいいかと思います。

もちろん逆イールドになったから100%景気後退が起こるという訳ではありませんが、可能性は高いです。

むしろ問題なのが米国国債利回りは長期で見るとずっと右肩下がりで来ています。

これは日本もそうですが、先進国の経済成長は徐々に鈍化していくことから投資家の長期的な期待感が薄れていることに繋がります。

特に米国は大きな金融緩和政策を続けてきたので、今後市場がきつくなった時にどれだけの余力があるのか?というのは債券市場を見ることで予想されたりもします。

インデックス投資のみで資産形成期の方にとってはそこまで関係のない話ではありますが、

米国インデックスのみに賭けているという方にとっては、

米国市場が本当に今後も同じような右肩上がりの成長が出来るのか?

ということにも繋がっては来ますので、ある程度は勉強しておいてもいいんじゃないかと思います。

こういった事で不安を覚える場合は、全世界系のインデックスの方が精神的にはいいかも知れませんね。

おわりに

最後のおまけが長くなり過ぎましたね。

今回はこの辺で終わりにします!

それでは本日も最後までお読み頂き、ありがとうございました。

-120x120.jpg)

-120x68.jpg)

コメント